生きよ!

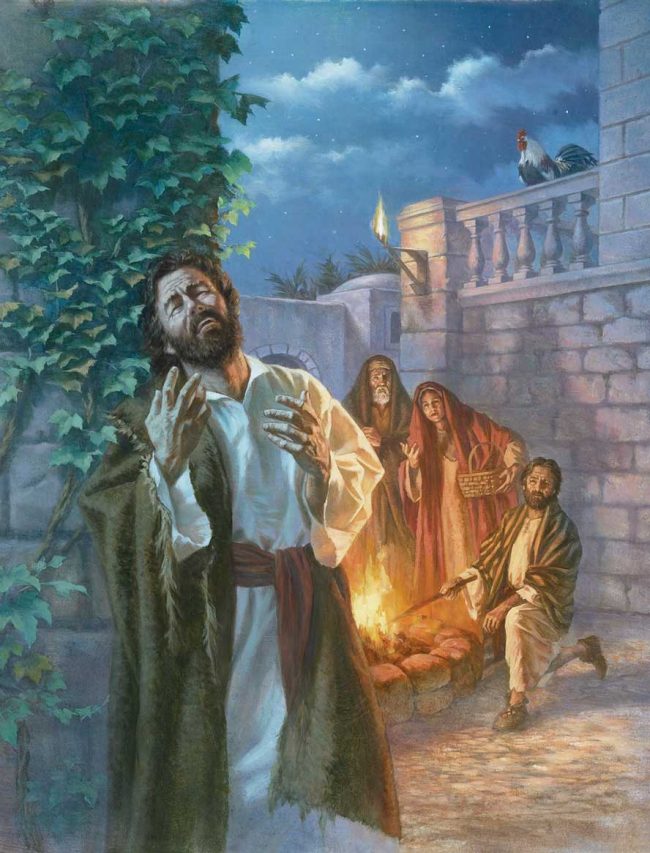

聖歌540「地の塵に等しかり」 聖書箇所;マタイの福音書27章1節~10節 メッセージ題目;生きよ! 今日は「ユダ」のお話です。ユダの特徴は大きく2つ挙げることができます。ひとつは、言うまでもなく「裏切り者」、しかしもうひとつ、「自殺した人間である」ということを挙げることができます。 先にお断りしておきますが、本日のメッセージは、自殺をなさった方々が聖書的ではないとか責めることを目的とはしていません。むしろそのような方々は、水kら命を絶たなければならなかったようなとても苦しい境遇に置かれていたわけで、そのことを考えるならば、責める資格はだれにもありません。しかし、ユダの自殺は、そのような方々の自殺とは根本的に異なる事情があると考えられます。 ご存知でしょうか、聖書の中には、自殺をした人の記述は多くはありません。旧約聖書では3人、戦争で瀕死の状態になって死を選んだサウル王、そのサウルに殉じる形で死んだサウルの道具持ち、そして、ダビデの部下だった軍師アヒトフェルです。このアヒトフェルについてはのちほど詳しく扱いますが、ともかく、長い旧約の歴史の中で自殺者が3人とは、きわめて少ないです。そして新約では、たったひとり、イスカリオテのユダだけが自殺しています。 自殺……なんとも嫌な響きのことばです。このところの新型コロナウイルス流行により、人々の間に不安が広がっていることに伴い、いのちを自ら断つ人がちらほら現れている、というニュースを目にしています。彼らの絶望たるやどれ程のものだったのか、と、考えるだに心が悲しく、また、重くなります。彼らを責めることなど、だれにもできないでしょう。しかし、私たちは自ら死を選ぶことをしてもいいのでしょうか? 亡くなった方の悲劇を繰り返さないために、私たちには何ができるでしょうか? どんなことを学べばいいでしょうか? 今日の箇所に登場する、イスカリオテのユダのことを反面教師にして、ともに学んでまいりたいと思います。 ユダは、宗教指導者たちから金を受け取って、イエスさまを逮捕させる手引きをしました。その額わずか銀貨30枚、これで何ができたというのでしょうか、人のいのちの価にしてはあまりに安すぎます。いわんや、神の御子のいのちの価は、わずか銀貨30枚だったというのです。しかし、安かろうと何だろうと、ユダがイエスさまのことを宗教指導者たちに売り渡したのは間違いないことです。売るとは、裏切ることです。韓国語の聖書を読めば、日本語で「裏切る」となっている箇所が「売る」となっています。 イエスさまがいのちがけで愛してくださった、このことを知りながら、イエスさまよりも大事なものがあるとばかりに、それらのつまらないものとイエスさまのいのちを取り代えてしまう……それは、私たちの姿です。ユダが、やってはならないことをしたとばかりに責め立てるのは簡単です。しかし、人をさばいて罪に定める私たちが、同じことをしてはいないでしょうか? だがユダは、イエスさまを売ったことをあとになって後悔しました。それは、罪のない人の血を売ったという理由からでした。イエスさまに罪がないことは、3年間の十二弟子の共同体の生活をして、充分すぎるほどわかっていました。そんな彼が、イエスさまを売るという暴挙に出たのです。 イエスさまは、このような者の存在を十二弟子にほのめかすようなことを語られました。人の子は聖書に書かれているとおりに去ってゆく。しかし、人の子を裏切る者はわざわいである。その者は生まれてこなかったほうがよかった。イエスさまは最後の最後まで、ユダに悔い改めの機会を与えておられたと見ることもできます。 しかし、ユダはこのような警告のことばを受けていても、裏切りました。心が頑なになってしまった人には、何を言っても通じないことがこれでわかります。むしろ、このような裏切りを通しても、主は十字架という御業を成し遂げられたことを覚えることが大事なのでしょう。 しかし、ユダはイエスさまが捕まって、初めて自分のしたことの重大さに気がつきました。ユダの向かった先は宗教指導者のところでした。この銀貨はそっくり返すから、イエスさまを死刑にすることをどうか思い直してほしい……しかし、もはやこうなっては、宗教指導者たちは聞き入れませんでした。自分で始末をつけろ! ユダは銀貨を神殿に投げ込みました。もうこうなっては、銀貨など持っていても何にもならないことを彼は知っていました。 ユダという男は、とてもさとい人だったと見るべきでしょう。さといあまり、計算が先に立って、イエスさまの喜ばれることを見失うという、主の弟子として決定的な弱さがありました。というより、常習的に犯す罪を悔い改めないゆえに、主のみこころを見失っていたと見るべきでしょう。しかし、ユダがほんとうの意味でさとい人だったならば、彼のすべきことは「後悔する」ことでしょうか? ちがいます。「悔い改める」ことです。「後悔する」と「悔い改める」は、日本語で表現するとことばは似ていますが、まったくちがうものです。聖書の原語からして別々のことばを用いています。日本語の「悔い」ということばが共通しているにすぎません。ユダは、悔いてそれで終わりでした。その悔いた罪を、すべての罪を赦してくださるイエスさまのもとに持っていくことをしなかったのでした。自分でけりをつけてしまいました。 知恵があるのはもちろん素晴らしいことにはちがいありませんが、知恵がありすぎてもいけません。「過ぎたるは及ばざるがごとし」です。旧約聖書のアヒトフェルをその例として挙げることができます。ダビデ王の時代、ダビデは三男のアブサロムにクーデターを起こされ、逃亡し、のちにアブサロムの軍と戦争状態になりました。このとき、アブサロムにとって軍師の役割を担うことになったのが、アヒトフェルです。聖書はこのアヒトフェルがアブサロムに対して助言することを、「人が神のことばを伺って得ることばのようであった」と評価しています。このような軍師を敵に回しては、ダビデも絶体絶命です。しかしダビデは、腹心の軍師フシャイをアブサロムのもとに潜り込ませ、神さまのご介入があってアブサロムは、アヒトフェルではなくフシャイの作戦を採り入れることになり、ダビデは殺されずに済みました。しかしアヒトフェルはさとい男であるので、自分の作戦が受け入れられないということが何を意味するかが分かりすぎるほどわかっていました。それはアブサロムの破滅、ひいては自分の破滅でした。彼はそれを知って、自らいのちを絶つ道を選びました。 アヒトフェルはおそらく、神通力とさえ言える自分の戦略が退けられ、戦略として話にならないフシャイの戦略が受け入れられたことに、ダビデの背後におられる神さまの存在を認めたにちがいありません。しかしそうなら、アヒトフェルのすべきことは、ダビデのもとに投降し、ただひたすらにあわれみを乞うことではなかったでしょうか。そうすればもしかすると、ダビデはその寛容さのゆえに、アヒトフェルのことを許したかもしれません。 ユダはどうでしょうか。もし、自分のしたことが万死に値することであると知り、その罪の重さに耐えられなくなったとしても、彼はイエスさまにすがることをすべきでした。だが、イエスさまのそばにいながらそのみこころがまるで理解できていなかった彼には、きわめて残念なことに、そんなことなど期待できなかったと見るべきでしょう。ユダはそのさばきを神さまにゆだねる前に、自分で自分をさばくことを選びました。それはまるで、さばきの権限さえも神さまから取り上げるかのような行為です。越権行為もここに極まれりというものです。 しかし、ここで私たちは考えるべきことがあります。私たちはどうだろうか、ということです。私たちは知恵が回るあまり、自分のあそこが罪深い、ここが罪深い、と、やたらと自分のことを罪に定め、死にたくなったりしてはいないか、もしそうならば、それは罪を悔い改める生き方では、ありません、まじめな生き方をしているようでも、それは、人を評価する神さまからそのさばきの権限を取り上げる、実はとても罪深く、傲慢な姿勢であることを、私たちは覚えておく必要があります。 私たちが罪深いことは、今に始まったことではありません。要はその罪を、すべて赦してくださるイエスさまの前に持っていくことです。そうすれば、すべて赦してくださいます。すべてです。しかし、ちょっと聖書に詳しい方は、こんなことをおっしゃるかもしれません。いや、聖書には、聖霊をけがす罪は永遠に赦されず、とこしえの罪に定められる、と書いてある、私は何度悔い改めても罪を犯してしまう、これは、聖霊を軽んじているからにちがいない、つまり、聖霊をけがす罪を犯していることになる、ああ、私はもう赦されないのだろうか……。 そんなことはおっしゃらないでいただきたいのです。私たちはイエスさまを意識しているかぎり、悔い改めの機会はいくらでも残されています。私たちの心にイエスさまとその十字架が思い浮かぶのは、私たちの力ではなく、聖霊さまがそのように導いてくださっているからです。罪を犯した自分に気づいたら、必ず悔い改めることです。何度でも悔い改めることです。おまえはもう、こんな罪を犯したから赦されない、というのは、サタンの声です。神さまの声ではありません。 私たちには聖書のみことばが与えられている以上、主の弟子、イエスさまの弟子です。しかし、自分をさばいて破滅する主の弟子は、ユダひとりで充分です。私たちはイエスさまについている以上、自分で自分のことをさばいて、滅びを意識したりしては絶対にいけません。私たちは死んではいけません。生きよ! これが、神さまのみ思いです。 いま、私たちは祈りたいと思います。私がもしかしたら、死にたいと思っていなかったか? 私の周りの人に、死にたいと思っている人はいないか? インターネットでこのメッセージを聴いていらっしゃる方が、もしかしたら、生きるために一縷の望みをいだいて、みことばにかけようとしていないだろうか? どうか、みんな生きますように。神の栄光を現し、永遠に神を喜ぶという、神さまのみこころを実現する私たちとなりますように。