恵みの契約 後篇

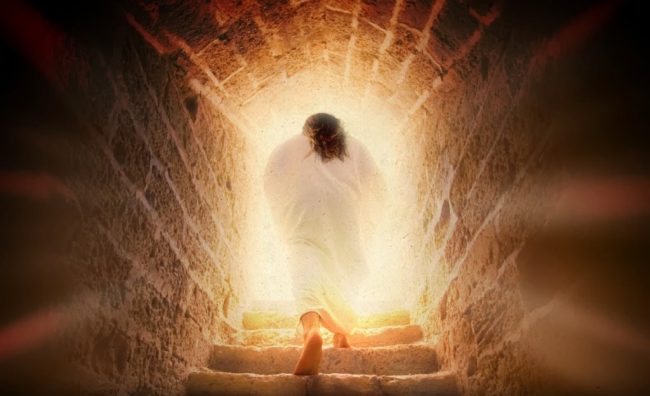

聖書箇所;創世記17:9~27/メッセージ題目;恵みの契約 後篇 今から12年前の8月16日、私ども夫婦は韓国のソウルで結婚式を挙げました。その中で、互いに対する誓約書を取り交わす、というプログラムがありました。「私、武井俊孝は生涯、この妻を愛することをここに約束します」とか何とか、細かい文章は覚えていませんが、その「誓約書」のいちばん下に、サインを書くコーナーがあり、私どもは司式の牧師先生からペンを渡されて、サインを書いたものでした。これにサインをしたとき、結婚とは契約であることをしみじみ思ったものでした。 先週私たちは、神さまがアブラハムと結ばれた契約とはどのようなものかということを学びました。本日はその学びの続き、「恵みの契約 後篇」と題してメッセージを取り次がせていただきます。 神さまはアブラハムと契約を結ばれるにあたって、アブラハムも、アブラハムの家にいるすべての男子も、そしてアブラハムの子孫もみな、神の民であるしるしとして、割礼を受けることを命じられました。 このご命令は何を意味しているのでしょうか? 私たちが神さまと結ぶ契約は、まず自分からはじまり、それから家族に及び、そして、そののちの世代につながる、ということです。 私たちは、自分さえ救われればそれで充分と考えていないでしょうか? 私たちから救いの輪が、家族に、そして周りの人たちに、そしてのちの世代までも広がっていくように、そのために用いていただくように、祈ってまいりたいものです。 しかし、その救いのしるしのため、なぜわざわざこのような、割礼などということをするのでしょうか? 女性のみなさまにもご理解いただきたいことですが、割礼、これは男性の性器に施すわけで、痛いではすまない思いをします。 神の民になるにはそうまでして、きつい思いをしなければならないのでしょうか? しかし、これにも意味があります。 割礼により、人は壮絶な痛みとともに、血を流します。これは、神さまと契約を結んだ民であることを確証するうえで必要なことでした。私たちは実印であれ、認印であれ、はんこを押すとき、朱肉を使います。はんこはペーパーレス化が進んだ現代日本においても今なお大事なもので、このはんこを書類に押す必要があることが、職場のテレワーク化がなかなか進まない一因とも言われています。さて、はんこに用いる朱肉は、言うまでもなく赤です。それもなんとなく、血の色に近い色をしています。 はんこの朱肉がなぜ赤いか、一説によれば、むかしの血判状、かつて重要な書類には指に血をつけて押したことが、朱肉が赤い色となったことの起源と言われています。はんこの朱肉は血の色というわけです。 そうだとすると、私たちははんこを押してその血のように赤い色を見るたびに、そのはんこを押すことにいのちを懸けていることをどこかで意識しているのではないでしょうか。そのように、大事な契約は血を流すことによって結ばれるもので、神さまとの契約においてはそれが、割礼という形を取るというわけです。 割礼とは、神のかたちを現す男性が神さまのご命令により、極めて痛い思いをして血を流し、からだに傷をつけるわけです。これは、何かを連想しないでしょうか? そう、イエスさまの十字架です。 神の民の男子が割礼を受けることは、はるかのちの時代に神の御子イエスさまが私たちのために痛みをその身に受け、血を流してくださったことを表しています。窮極の割礼は、イエスさまの十字架の血潮によって神さまと契約を結んでいただいたことを信じることです。ゆえに、イエスさまが十字架にかかられたならば、人は十字架による罪からの贖いを信じるかぎり、肉体に割礼を施す必要はないのです。 神さまと契約を結ぶということは、それ相応の痛みが伴うことです。割礼で切り取られる性器の包皮が象徴する、私たちの肉が処分される必要があります。私たちは罪深い肉がその身に生きているかぎり、神さまに受け入れられることはありません。私たちの罪が切り捨てられることによって、はじめて私たちは神さまに受け入れられます。 私たちの罪は処罰される必要があるのです。しかし、その罰を身代わりにイエスさまが十字架の上で受けてくださり、血を流してくださったことによって、私たちはイエスさまを信じる信仰のゆえに、もはや罪の罰を受けることがなく、神さまに受け入れていただけるのです。 さて、このようにアブラハムの家の男子がすべて割礼を受け、神のものであることを確証するように導かれたわけですが、神さまのみこころは、サラとの間に奇蹟的に子どもを生まれさせてくださり、そこから神の民を増やされる、ということでした。神さまはアブラハムに、アブラムに代わる名前、アブラハムという新しい名前を与えてくださったように、サラにもサライに代わるサラという新しい名前をお与えになりました。そして、神の民を生むという役割を確かにしてくださいました。 これこそ奇蹟です。アブラハムやサラにとっては、こんなおじいさん、おばあさんから子どもが生まれるだなんて、冗談もほどほどにしていただきたい、と、おのが身の悲しさに笑ってしまうような神さまのおことばでした。しかし、神さまがこのサラから生まれさせてくださると約束されたイサクは、「彼は笑う」という意味です。年老いたおのれの悲しさに笑ってしまうような冷たい笑いが、神さまのみわざによって、まことの喜びに満ちた温かい笑いになるのです。 私たちはもう、自分の不遇さを呪って笑わなくていいのです。もう私たちは不遇ではないからです。むしろ私たちは、神さまに救っていただいた喜びをもって、賛美の笑いを神さまにおささげし、兄弟姉妹でともに喜ぶべきです。私たちがもし、自分のことが不遇に思えてならないならば、まことの喜びを与えてくださる神さまを見上げることです。 さて、サライに代わる新しい名前をつけられたサラは「母親」です。サラは数えきれないほどの神の民を生みます。 女性という存在に関してパウロは、このように語っています。「女は、慎みをもって、信仰と愛と聖さにとどまるなら、子を産むことによって救われます。」(Ⅰテモテ2:15)このみことばは、数えきれないほどの信仰の子孫を産むことになるサラを意識していると見るべきです。 信仰と愛と聖さにとどまる女性は、外見上のきらびやかさを超える、周りに憧れをいだかせる品位を身に着けます。それは、人々のたましいを救うことにつながります。どういうことかと言いますと、この女性を見る周りの人が、こんな素晴らしい女性のように私もなりたい、この人の信じているイエスさまという方を私も信じたい、と思うようになるからです。 伝道というものは、ことばさえ伝えればそれでいいのではありません。もちろんことばで伝えるのも大事ですが、それ以上に大事なのは、主にお従いするその生き方をもって、周りにその生き方の素晴らしさを示すことです。たまにいるのですが、言っていることは立派でも、その生活がまったくなっていない人というのがいるものです。私たちは単純に神さまとそのみことばを信じたならば、生活にも変化が訪れてしかるべきです。 では、どうすればいいのでしょうか?先週私たちは、恵みの契約、という主題でみことばを学びました。みことばにお従いする生き方もまた、契約、ということで説明できます。 みなさまは、何らかのを契約するとき、細かい字がやたら書いてある、約款、というものをご覧になったと思います。この、契約につきものの約款を、私たちは隅から隅までちゃんと読んだうえで、契約を結んでいますでしょうか? しかし私たちは、契約を結ぶにあたっては、その約款をいちいち読む前から、その契約を結ぶとはどういうことかを普通理解しているものです。 それは、約款を細かく読んで納得することによって契約を結ぶのではない、ということです。契約を結ぶのは、約款をすでに理解して用いているそのサービスなり製品なりのユーザー、つまりそれを使っている人のことば、それ以上にその人の人格を信頼して、そのサービスなり製品なりを手に入れるために契約を結ぶのです。百のテレビコマーシャルよりも、親しい人のひとつのことばのほうを、私たちはよほど信頼して、製品を手にしないでしょうか? 私たちの信仰生活にも同じことが言えます。神さまと契約を結ぶとどのような祝福を得られるか、ということを、私たちはアブラハムの生き方から学ぶことができるわけです。ここに、私たちがアブラハムの生涯から学ぶ意味が出てまいります。 しかし、私たちの信仰生活の手本になる人物は、アブラハムだけではありません。聖書に登場する人物は神の民であるかぎり、すべて、契約の恩恵にあずかった祝福を私たちに示しています。 その究極のお姿はもちろん、人としてこの世界に下ってくださった神の御子、イエスさまです。このお方に至っては、契約を結んだ人であるどころか、契約をもたらしてくださった当事者です。 イエスさまのその十字架の死を信じるなら、私たちは神さまと永遠の契約を結ぶ恵みにあずかります。私たちが、神さまが人と結んでくださった契約の素晴らしさを知るには、とにかく、イエスさまのお姿をみことばから学ぶことです。 私たちは、いにしえの聖徒たち、世々の聖徒たちにならい進む、今なお生きて証しする聖徒たちから学びます。その聖徒たちは有名人にかぎりません。この礼拝堂の中にいらっしゃいます。顔を見合わせてみてください。この兄弟姉妹こそ、私たちの習うべき兄弟姉妹です。 それだけではない、私たちは学ぶだけではありません。私たちもまた、主と契約を結ばせていただいた当事者として、証しの生き方をするのです。 そうだとすると、契約の「約款」に当たるものは何でしょうか? 聖書です。私たちは、神さまの恵みによって契約を結ばせていただきました。そして、その契約がどんなに素晴らしいものであるかということを、契約の約款ともいえる聖書を読み返すことによって知るのです。 しかし、この約款はこの世の約款のように無味乾燥、退屈なものではありません。読めば読むほど、神さまの愛、恵みが伝わってきます。まるでラブレターです。 聖書には神さまの愛が完全に表現されています。この世界にあふれる自然をとおしても創造主なる神さまの素晴らしさを知ることはできますが、神の御子イエスさまを通して結ぶ恵みの契約の素晴らしさを私たちに伝えるものは、ただ、聖書だけです。 だから私たちは聖書を、毎日でも読むのです。この愛の契約に入れられた恵み、その素晴らしさを、私たちは毎日味わってまいりたいものです。 最後に、アブラハムが、この神さまの命令をいただいたらすぐに、イシュマエルも含めた家の男子すべてに割礼を施したことについても、ひとこと申し添えておきましょう。 神の民はイサクから増え広がることがアブラハムに告げられても、アブラハムは家の男子すべてに割礼を施せという主のご命令を実践しました。これは、アブラハムが神さまと結んだ契約に、家長としての権限をもって、自分につくすべての者を与らせることになったわけです。 もちろん、神さまと契約を結んだ神の民となるのはあくまでイサクから生まれる民です。聖書がときに私たちの神さまを、アブラハム、イサク、ヤコブの神と表現して、イエスさまもそう表現されたとおりです。 しかし、こうしてアブラハムの家のものが、アブラハムの家系に属していない者まで含め、みな割礼を受けているのは、人が神の民として契約することが特定の血筋によらない、恵みによるものであることを暗示しています。 アブラハムの家で奴隷となっていただけの人は、見ようによっては、たまたまそうだっただけとも言えます。しかしそんな彼らも、神の民として契約の輪の中に入れられたのです。 この、アブラハムの家の者の姿は、私たちのことを暗示してもいます。私たちも恵みによって、たまたま福音を聞くポジションに置かれただけです。そんな私たちですが、神さまの恵みによってイエスさまを信じる信仰が与えられ、神さまと契約を結ぶ者としていただきました。だから、私たちのことを誇ってはいけません。 エペソ2章8節と9節のみことばを読んで、今日のメッセージを締めくくります。……アブラハムが恵みによって神の民の源となったのとまったく同じことで、私たちも恵みによって、神の民としていただきました。この恵みをくださった主に、今週も、そしてこれからも感謝し、恵みの主をほめたたえつつ、お従いしてまいりましょう。 このお従いする生き方は、聖書をお読みすることによって実現します。また、お従いするということは、隣人にイエスさまを証しする、愛の歩みをすることによって実現します。この歩み、恵みの契約に入れられた民としてふさわしい歩みをさせていただくことで、日々主の御手に用いられる私たちとなることができますようにお祈りします。