いのちの冠を目指す歩み

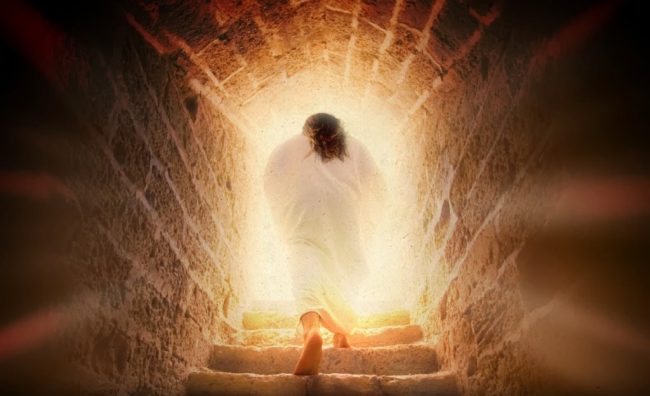

聖書箇所;ヤコブの手紙1章12節〜15節 メッセージ題目;「いのちの冠を目指す歩み」 先週紹介した黒人霊歌は「私の試練」という題名である。それが何の試練を意味するかに触れなかったので、お話しするが、歌の冒頭はこのとおり。「ねんねんころり、かわいい赤ちゃん、泣かないで。わかるわね、ママはもうすぐ死んじゃうの。主よ、これはみな私の試練、じきに終わる試練。」また、このように続く。「私の兄弟たちよ、もう遅すぎる、遅すぎるけど、心配しないで。これは私の試練、じきに終わる試練。」 何と悲しい歌なのかと思うが、この、死に際に子守唄を歌って幼子をあやすママは、しかし、悲しいばかりではない。先週お話ししたとおり、信仰は金持ちが金で買って永遠のいのちに至らせるものではないと歌っている。また、冷たいヨルダン川は身を凍らしても心を温めると語ったり、パラダイスのいちばん大きな木はいのちの木だと告白したり、見ている先は天国、永遠のいのちである。幼いわが子を置いて病に苦しみながら逝ってしまうなんてあんまりな試練だが、ここで彼女は天国を仰ぎ、素晴らしい希望を手にしている。悲しすぎる歌は、希望と喜びに満ちた歌だった。 私たちもこのママのように、試練によって苦しむことも大いにある。逃げたい、でも、逃げられない、なのに、立ち向かう力もない。もうぼろぼろだ。今日のみことばは、そのような、苦しみと試練の中にいるクリスチャンたちにとって、大いなる慰めの約束を語っている。 12節は約束のみことばである。……このみことばは何を約束しているだろうか? いのちの冠である。 マラソンの勝者に月桂冠がかぶせられて、それが勝利者にとって大いなる栄誉となるように、人生の長い戦いを戦いおおせた勝利者には、いのちの冠が着せられる。つまり、神からの栄光に満ちた永遠のいのちが着せられるという、冠が着せられる。われわれは永遠に御国の王にしていただく恵みにあずかるが、王にふさわしい栄誉を示す冠が、いのち、まことのいのち、永遠のいのちというわけである。 私たちが永遠のいのちをいただくということ、すなわち罪ゆえに永遠の滅びに定められていたのに、イエスさまの十字架の贖いによって、救っていただき、永遠に神とともに生きる存在としていただいたということは、王冠をいただいて王として治めるということである。それも、この地上のどんな国とも比べものにならないほど栄光に満ちた素晴らしい国、御国にて王となるのである。永遠に王となるのである。これがどれほど素晴らしいことか実感できるだろうか? この、いのちの冠をいただける人は、神を愛する人である。神さまは変わらずに私たち全人類を愛してくださっているが、問題は神さまのその愛に応えて、神さまを愛する人がとても少ない、少なすぎる、ということである。愛してます、ということばは、ほんとうに奥さんを一途に愛している旦那さんにふさわしいが、問題は、浮気者や結婚詐欺師も、愛してます、と平気で口にできることである。しかし、ほんとうに愛しているならば、相手のためにいのちをかけてこそではないだろうか。それでこそ、ことばは本物となる。浮気者や結婚詐欺師には逆立ちしてもできない。 同じことで、神を愛するにはそれ相応の証拠が必要である。神さまを愛しています、というのが口だけだったら、その人の信仰とは果たしてなんだろうか。 その、人が神を愛する証拠はなにかを、このみことばは語る。それは「試練に耐え抜く」ことである。試練とは何だろうか? 試して練る、つまり、不合理、不条理な目にあうことで、自分の中の足りないものが満たされ、不純なものが取り除かれて、ふさわしく整えられることである。 この「試練」というものは、神さまがくださるものである。あとでご覧いただきたいが、ヘブル人への手紙12章4節から12節を見れば、試練が神さまから来るものだということがわかる。聖書を読んでも、アブラハムも、ヤコブも、ヨセフも、ダビデも、みんなたいへんな試練を通らされている。 ときに、試練は悪魔以外の何者から来るのか、と思われることもあろう。旧約聖書ではヨブ記のヨブがそうだったし、新約聖書ならばなんといっても、40日の断食の末に悪魔の試みを受けられたイエスさまである。しかし、この場合も究極的には、神さまがサタンに命じてそのような試練を与えることをお許しになっているのであり、すなわちその試練は神さまに由来するものである。 私たちに試練をお与えになる神さまの愛がおわかりだろうか? 子どもが苦しみ、のたうちまわるのに平気でいられる親がどこにいるだろうか? しかし神さまは、神の愛をこの反抗的、かつ無関心に満ちたこの世で守り行える者となれるように、私たちを力づけ、このよに調子を合わせるようなやわなものから抜け出させ、成長させてくださるために、私たちにあえて厳しい試練を与えられる。 この試練に耐え抜くことができるのはなぜだろうか? それは、神さまを信頼しているからである。信頼するということは難しいが、信頼しきった人は強い。むかし同じ教会で、安先生という名前の宣教師と働いたが、安先生はある日、私にこんなことを言った。 「私が必ず支えますから、脚をそろえたまま後ろにそのまま倒れてください! そのままですよ!」しかし、これはかなり怖い。どうしても足を動かしてしまう。すると安先生が言う。「だめです! 足動かしちゃいけないって言ったのに!」ところが、安先生の小学生の娘さんは、ちゃんと後ろにきれいに倒れる。もちろん、安先生はがっちりと支える。これはすごいと思った。娘はお父さんを心底信頼しきっている。愛の試練を信頼するとは、こういうことなのだろう。 その信頼がないと、13節以下のようになってしまう。自分が誘惑にあうとき、それを神さまのせいにするのである。それが端的に表れている聖書箇所として、創世記3章を挙げることができる。アダムは自分が誘惑されて罪を犯したのを、神さまのせいにし、また、エバのせいにした。エバはエバで、罪を犯したのを蛇のせいにした。しかしいずれにせよ、エバをそばに置いた神さま、園に蛇を置いた神さまが、罪を犯させたと言わんばかりの態度である。ここでアダムとエバは、ごめんなさい、私たちが罪を犯しました、と言うべきだったが、彼らは認めなかった。これが罪のはじまりだった。自分の罪を認めず、神のせいにする、その態度。 神さまはご自身が罪に誘惑されることがないように、人を誘惑されることをなさらない。神さまは試練を与えこそすれ、誘惑はなさらない。試練は人を神に拠り頼ませ、そうすることで神に近づかせ、人をきよくするが、誘惑は人を罪に陥らせる。神さまはあえて人に罪を犯させ、ご自身から遠ざからせるような、意地の悪いお方ではありえない。 人には欲があるとみことばは説く。早い話が、罪を犯したくてたまらない欲である。エバが見た「善悪の知識の木の実」は、食べたくてたまらないもの、しかしそれは、食べることによって罪を犯したくてたまらないものだった。 しかし、欲のとおりに振る舞えばそれは罪であり、その結果人は死ぬ。神のいのちから永遠に引き離される。まさしく、アダムとエバが善悪の知識の木の実を食べて死ぬ者となったようにである。 人は試練にあうとき、2つの選択肢の前に立たされる。ひとつは試練に立ち向かう道、もうひとつは試練から逃げる道。しかし、試練が神さまから来るものであるならば、試練に立ち向かうということは、神さまを愛して、神さまに近づくことで、神さまの助けをその弱さを覚える領域にお迎えすることであり、大いなるみわざを体験することになる。 試練から逃げるとどうなるだろうか? それは、神さまが鍛え、きよめてくださろうとする、いわば「親心」を拒絶することである。そういうものが行く先は、「快楽」ではないだろうか。みこころの厳しさから逃げ出して快楽をむさぼりたい。罪を犯したい。 私たちだれもが持っているそういう「欲」が神さまの御手によって取り扱われないかぎり、私たちは罪を犯す喜びに陥り、その結果、神のいのちの喜びをまるで体験できない、生きているとされていても実は死んだ状態に陥ってしまう。そんな生き方をしたいと思うだろうか? いや、思わないはずだ。だからこそ私たちはせっかくの日曜日に、礼拝をささげるわけである。それでは私たちはどうすれば誘惑に勝てるのだろうか? 先ほど申し上げた、イエスさま。イエスさまこそは誘惑に打ち勝たれたお方だった。神の力が誘惑に勝たせることをお示しになるために、御父はあえて「誘惑」という形でイエスさまに試練を与えられたといえよう。 私たちはこのイエスさまとの交わりによって、死に至らせる罪をはらませる欲に打ち勝てる。礼拝とはイエスさまの御前に大胆に出ることではないか。 私たちがいただくべき折にかなった助け、それは、折に触れて私たちを誘惑しにかかり、罪を犯す選択へと導くサタンに打ち勝てるようにするためのものである。私たちが罪を犯すならば、その責任は私たちが負わなければならない。サタンのせいになどできない。なぜなら、罪を犯したのは「私」だからである。その責任の重さを思うならば、私たちは何としてでも、罪を犯すところから助け出されたいと思うではないか。イエスさまに拠り頼もう。 イエスさまとの交わりを持てば、誘惑から守られ、試練の中で主に拠り頼むことをとおして、私たちの霊性と人格が成熟へと導かれる。そのようにして私たちはキリストに似たものとされるのである。そのような者に、いのちの冠が着せられ、永遠のいのちに生きる御国にて、私たちは永遠に王となる。毎日の生活はひとつひとつが、その日を目指す一歩一歩の歩みである。いのちの冠をいただくその日を思い描き、今日の苦しみの中で主に拠り頼んでいこう。