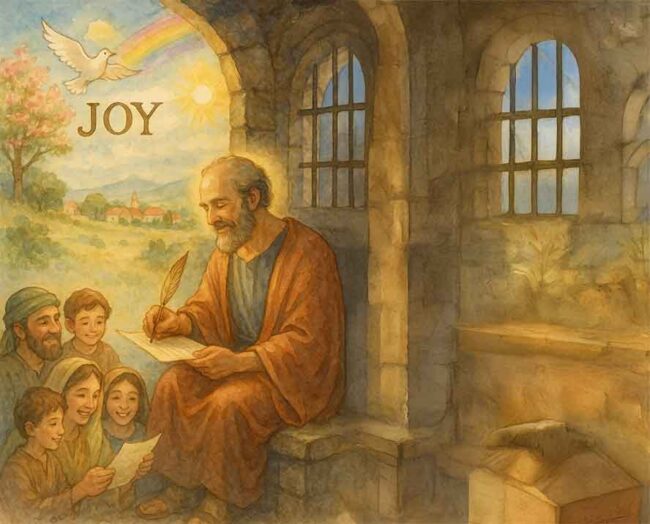

喜びの手紙

聖書箇所:ピリピ人への手紙1章1節~11節 メッセージ題目;喜びの手紙 本日よりしばらく「ピリピ人への手紙」を学びます。「ピリピ人への手紙」は、別名、「喜びの手紙」と呼ばれています。この短い手紙の中に、「喜び」ですとか「喜ぶ」という単語が、なんと16回にもわたって用いられています。この手紙の著者である使徒パウロが、いかに「喜ぶ」ことを強調していたことか、わかろうというものです。 私たちにとって「喜ぶ」ことがなぜそんなに大事なことなのでしょうか? それは、主が私たちに「喜ぶ」ようにと命じていらっしゃるからです。私たちの主イエスさまは、十字架に死なれました。これは悲しむべきことです。しかし、イエスさまは死を打ち破り、復活されました。そして、復活されたイエスさまはいつまでも、私たちとともに生きておられます。これが喜ばずにいられましょうか! 「喜ぶ」ということは、とても奥の深いものです。私たちがもし成熟しているならば、世の人たちから見ればとても喜べないような状況に置かれていても、それでもなお喜ぶことができます。その境地に達することができたならば、なんと幸いなことでしょうか。もちろん、それは痛みに鈍感でありなさい、というのではありません。むしろその反対で、あらゆる辛酸をなめ尽くし、悲しむだけ悲しみ、苦しむだけ苦しんだ末、キリストの十字架の苦しみにあずかる喜びを身に帯びていることがわかるゆえに喜ぶことができるのでしょう……。 なんて、私も高い所から偉そうなことを申していますが、なかなかこの喜びの境地には達していません。私もまた、みなさんと一緒に、ピリピ人への手紙をじっくり学びながら、あらゆる境遇においても喜ぶ者となるように、ともに変えられてまいりたいと思います。 ピリピ人への手紙……この手紙を受け取ったピリピ教会は、パウロの第二次伝道旅行の際に形成された教会で、マケドニアの大きな都市ピリピに所在していました。パウロがマケドニアに宣教したのは、その宣教旅行の途中、パウロが幻を見たことがきっかけでした。幻の中で、ひとりのマケドニア人がパウロの前に立って、言うのです。「マケドニヤに渡って来て、私たちを助けてください」この幻に心を動かされたパウロが渡った先がマケドニアのピリピでした。 このピリピに、紫布商人リディアのような婦人が集まって教会が形成されていく様子が、使徒の働き16章12節以下に記されています。このピリピ教会はしかし、やはりほかの群れと同じように、迫害の中を通らされることになります。そのような、苦しみの中にあるピリピ教会に対し、やはり宣教の働きゆえに迫害を受けて獄中にあったパウロが書き送ったのが、この「ピリピ人への手紙」です。 1節から見てまいりましょう。……まず、パウロの自己紹介から始まっています。いわく「キリスト・イエスのしもべ」。この自己紹介は何気ないようですが、圧倒されます。私たちはできれば、偉い人になりたがるものです。仕える人よりもリーダーになりたがるものです。しかし、パウロは自分が「しもべ」であると言っているのです。喜んで、低い人間であることに甘んじているのです。ただ、パウロは人のしもべになってはいません。なっているのは「キリスト・イエスのしもべ」です。キリスト・イエスのおっしゃることならば、なんでも喜んで従います、私はそういう人間です……。 パウロは大胆に、堂々と宣言しています。私たちも、イエスさまのおっしゃることなら従いたいと願うでしょう。しかし、四六時中従います、と願えているでしょうか? 難しいですか? しもべならば、どんな時間にも、どんな状況にも、主人に従い、主人に仕えるものです。私たちもそのように、四六時中、イエスさまにお仕えし、イエスさまに聴き従う準備はできていますでしょうか? いつでもイエスさまのしもべとして振る舞える私たちになりますようにお祈りいたします。 さて、この手紙は、差出人がパウロとテモテの連名になっています。テモテは、パウロの第二次伝道旅行に同行した人物で、使徒の働き16章1節では「弟子」と表現しています。「パウロの弟子」であったわけです。テモテは、ピリピ宣教においても大きな役割を果たした牧会者でした。キリストのしもべという立場で一致してピリピ教会をケアしようとする、彼らの情熱をここに見ることができます。 その2人から、ピリピにいるキリスト・イエスにあるすべての聖徒たち、ならびに監督と執事たちへ、この手紙を送ったとあります。キーワードは「キリスト・イエスにある」。教会とは、「キリスト・イエスにある」存在であり、言い換えればキリストのからだです。私たちはキリストを目に見ることができなくても、教会の交わりの中にキリストのご存在を体験するのです。一方で、手紙を発信したパウロとテモテは、自分たちのことを「キリスト・イエスのしもべ」と名乗っています。キリスト・イエスのしもべゆえに、キリスト・イエスにある聖徒たちに仕えるのは正しいことであり、すべきことなのです。 さて、このキリスト・イエスのしもべは、ピリピ教会のために何を祈っていますでしょうか? 2節です。……恵みと平安があるように。この「恵みと平安」は、ローマ人への手紙からピレモンへの手紙に至る、パウロによる手紙13通すべてに祈りの課題として登場するものです。初代教会は、外には迫害、内には人間関係の問題、まことに保つのが困難な集まりである。だから、主の恵みがたえず注がれ、主の平安がたえず包んでいなければなりませんでした。 いえ、初代教会だけでしょうか? およそ、この不完全な地上に存在するすべての教会は、主の恵みと主の平安を祈らなければならない、そんな存在ではないでしょうか? 私たちの教会も例外ではありません。恵みと平安のうちに守られ、保たれなければ崩れてしまう存在です。私たちは内も外も問題がいっぱいではないでしょうか。私たちは主なしにはとても弱い存在であることをたえず心に留め、教会に恵みと平安が臨みつづけるように求めて祈ってまいりましょう。 さて、3節から11節までは、ピリピ教会を思うパウロの心が具体的に表現されています。第一に、パウロはピリピ教会をおぼえて感謝しています。 3節から5節をお読みします。……まず3節、パウロは、ピリピ教会の聖徒たちのことを思うたびに、主に感謝していると言っています。 ピリピ教会の存在が、ありがたいのです。そしてその感謝の告白は、ピリピ教会を存在させてくださっている主への感謝の告白となって現れています。主の福音を携えて世界を巡回し、今は獄中に捕らえられているパウロと、ピリピの地に根を下ろして教会形成にいそしむピリピ教会の聖徒たちの絆は、遠く離れていても、なんと強いことでしょう! その絆の強さは、パウロがいつもピリピ教会の聖徒たちのことをおぼえて祈っていたことからも明らかです。 私たちはだれかのために、いつも祈ることができますでしょうか? 具体的にだれだれのために祈りなさいと、心に強く迫られているのでもないかぎり、人のためにはなかなか祈れないものです。 その点、パウロは彼らピリピ教会のことを祈っていました。それも、祈るたびに喜びをおぼえて祈っていたというのです。ピリピ教会のために祈ることが喜ばしくて仕方がない、ピリピ教会のために祈りたくて祈りたくて仕方がない、という感じです。 パウロが、ピリピ教会の聖徒たちのことを主に感謝し、ピリピ教会のために喜びをもって祈る理由が、5節で明らかになります。ピリピ教会が形成された初めからこの手紙を書いている今に至るまで、ピリピ教会が、福音を広めることにあずかってきたことに感謝している、というわけです。 福音を広める、具体的には、福音を広める働きをするパウロを物心両面で支援してきた、ということです。ユダヤのエリート宗教指導者として、パウロは安定した生活の中にいました。それが一転して、パウロは、明日をも知れぬ働き人となり、それでもどこまでも、福音を携えて旅行しなければなりませんでした。しかし、旅行というものはたいへんにお金のかかるものです。ましてそれが、各地に教会を形成しながらの旅行となるとなおさらです。そんなパウロの宣教の働き、教会形成の働きに、惜しみなく物心両面の協力をしたのが、このピリピ教会でした。 宣教のために献げるということは、どれほど難しいことでしょうか? ピリピ教会は、何しろ川べりに集まって礼拝をしていたような開拓教会です。いろんな面でお金が必要でした。普通なら、外部の宣教や教会形成にお金を使っても自分たちの教会の拡大には何の利益にもならない、と考えるものではないでしょうか。しかしピリピ教会は、自分たちの群れを形成するために骨折ってくれたパウロをおぼえて、その宣教の働きのために惜しみなくささげたわけです。ピリピ教会はもはや、自分たちの群れさえよければなどと考えてはいませんでした。ピリピ教会の視点は、自分たちの群れをはるかに超えて、世界宣教というイエスさまのみこころに釘づけになっていました。これぞ、教会のあるべき姿ではないでしょうか。 6節をお読みします。……そうです、ピリピ教会は、もっと広い範囲、津々浦々に福音が宣べ伝えられ、キリスト・イエスの再臨が早く来るようにということを、切に願って、宣教のわざに参与していたのでした。私たちが宣教師の先生方を支援する理由は何でしょうか? それはそれぞれの場所で福音が宣べ伝えられ、宣教のわざがイエスさまの再臨をもって完成するためです。 私たちはイエスさまに早く来てほしいですか? ならば私たちは、宣教の働きに参与してまいりましょう。私たちが行けるならば、主の召しに応えて遣わされてまいりましょう。現に私たちの群れから、5月にはひとりの姉妹を東京での教会形成の働きに送り出したではないですか。行くことができるならば、その召しに応えて、行く、その歩みを主は喜んでくださいます。しかし、もし行くことができなければ、主に遣わされて世界各地にて福音を宣べ伝えている先生方の働きを、お祈りと物的な支援をもって支えてまいりましょう。 7節をお読みします。……パウロは、「あなたがたすべてについて、私がこのように考える」と語っています。この、宣教に参与することは、ピリピ教会の「全員のわざ」であったのでした。ピリピ教会にはリディアのようなお金持ちもいましたが、宣教活動を支援することは、そのような一部の人の献げ物に帰することではありませんでした。 そうです。喜んでお金を出してくれる篤志家のクリスチャンの存在は、たしかにありがたく、素晴らしいものです。しかし、そういう人は特別に教会の中で「偉い」のではありません。篤志家も貧しい人も、ともに形成する教会の、その全員がもれなく、主のみわざ、宣教の働きにあずかるのです。人がどう思おうと、主の御目にはそうなのです。 ピリピ教会は、パウロが獄中にあるときも、裁判の席上で福音を弁明し立証しているときも、とにかくパウロを支援しました。そのことをパウロは、「ともに恵みにあずかった」と表現しています。ともに。そう、パウロはひとり孤独に、主のために苦しんだのではないというわけです。そして、ひとり孤独に裁判の被告席に立っていたのではないというわけです。神さまはピリピ教会の聖徒たちに対しても、パウロとともに恵みを与えてくださったというのです。 私たちは、宣教地に行くことはできないかもしれません。いわんや、いのちを危険にさらすような迫害を受けることはないかもしれません。しかし、現地で宣教する働き人と一つ心になって祈り、実際に犠牲を払って献げ物をするとき、主は、彼ら働き人に与えてくださるのと同じ恵みをもって、私たちのことを恵んでくださるのです。 このあいだの復活祭の礼拝の日、私たちは宣教師の先生をお迎えして、みことばの恵みをいただきました。あのような働きをしなさい、と言われても、私たちはなかなかできないでしょう。それに見合うだけの技術も語学力も持っていませんし、第一、その国で主に献身しますという、召しをいただいているわけでもありません。しかし、私たちはそのように、宣教報告をお聞きし、先生の祈りの課題を覚えて祈ることによって、また、献金をおささげすることによって、その困難な働きに、少しでもともにあずかることができるのです。これはすばらしい恵みです。 8節をお読みします。……パウロはここまで言い切りました。あなたがたへの愛は、主が証ししてくださる。つまり、主が認めてくださっている。これだけのことを自信をもって断言できるのはなぜでしょうか? それはパウロが、主とたえず交わり、主からの確信をつねにいただいているからです。私の信じ従う主が、ピリピ教会への愛を与えつづけておられる。恐らくパウロは、日々の主との交わりの中で、ピリピ教会のことが思い浮かんでしかたがなかったことでしょう。慕うとは、そういうことです。 お互いの顔を見合わせながら、この8節のみことばを語ってみましょう。……言えましたか? 私もこのように言ってみて、水戸第一聖書バプテスト教会のみなさんを心からお慕いしていることを主が認めてくださっていると、改めて確信させるものです。 では、パウロは何に感謝していたのでしょうか? 宣教の働きを孤独にさせなかった、ピリピ教会の存在、またその祈りと、献げ物という形で犠牲を伴った愛に対してでした。私たちクリスチャンが真っ先に愛すべき存在、それは自分の属する教会の兄弟姉妹です。この兄弟姉妹の存在に支えられて、私たちは生きています。この兄弟姉妹のお祈りに支えられて、私たちは生きています。この兄弟姉妹の愛に支えられて、私たちは生きています。そのように、ともに生きる存在として、主は私たちのことを同じキリストのからだとして召してくださったのでした。 私たちの存在は互いにとって、感謝すべき存在です。主が私たちをひとつにしてくださったと信じるならば、私たちは互いのことを慕い、互いのために喜んで祈れるようになるのではないでしょうか? お互いのことを見れば欠けだらけ、整えられていないところだらけですが、「主が」私たちをひとつにしてくださったという、この事実に立ちましょう。そこから、互いを慕い、愛する思いを与えていただきましょう。そのようにして愛に満たされ、愛を実践し、この世に生けるキリストを証しする共同体として私たちが用いられますようにお祈りいたします。 第二にパウロは、ピリピ教会の聖徒たちのために祈りました。 4節でパウロは、喜びをもってピリピ教会のために祈っていることを述べていますが、それではパウロは何を祈ったのでしょうか? 9節から11節に語られていますので、お読みします。 まずパウロは、ピリピ教会の聖徒たちの愛が真の知識とあらゆる識別力によって、いよいよ豊かになることを祈っています。もちろん、ピリピ教会の愛は、これまでもパウロを支えてきたものという点でも素晴らしいものでしたが、その愛がそれにとどまらず「いよいよ」豊かになるようにとパウロは祈っています。 愛の成長には終わりがありません。私たちは生きているかぎり、そのいのちが尽きるまで、愛することにおいて成長する必要があります。 その愛はどのようにして豊かになるのでしょうか? そうです、「知識とあらゆる識別力によって」です。まず、知識とは、何に関する知識でしょうか? それは、主のみことば、わけてもキリストについての知識です。とはいっても、聖書クイズで満点を目指すように、聖書のこまごましたことを何でも知るということではありません。それは、知識ではなくて「情報」を仕入れることで、「情報」は別に私たちをキリストに似た者には変えません。 しかし、私たちが聖書を読み、キリストのご性質が何かを学び、そのご性質、その愛、その義を身に着けるように、学んだことをひとつずつ生活に適用し、実践していくならば、それは「情報」ではなくて「知識」になります。言い方を変えれば、キリストの教えが頭だけの「情報」に終わらず、「身になる」のです。 もうひとつが「識別力」ですが、私たちはみことばに通じることによって、主の愛とそうでないものとの識別をする必要があります。たとえば、聖書は人を受け入れるべきことを語っていると、私たちはみことばを読んで確信するところです。しかし、だからといって、人の性的な不道徳に目をつぶり、それさえも受け入れていいと語っているわけではありません。 また、クリスチャンが特定の宗教を信仰している人を愛し受け入れることは、私たちのすべきことではありますが、しかしそれは、決して彼らの信じている信仰の対象に迎合することではありません。これらはほんの一例ですが、私たちの愛がまことに主のみこころにかなう愛となるためには、普段から聖書をしっかり読み、分かち合い、良質の信仰書をよく読んで教えられることによって、真の識別力の伴ったものとして磨かれていく必要があるわけです。 そのように私たちの愛が、みことばに対する真の知識、またあらゆる識別力を備えるならば、10節にあるように、真にすぐれたものを見分けることができるようになります。私たちの交わりには、くだらないもの、無益なコミュニケーションなど必要ありません。また、悪口や陰口もふさわしくありません。 しかし、私たちは不完全な存在ですから、つねにそのような無益な存在、有害な存在が交わりに入りこむ危険があります。だから私たちはつねに目を覚まし、真にすぐれたものだけを、このキリストのからだなる教会の交わりに取り込んでいくように努める必要があるわけです。 もうひとつパウロが祈っていますことが、10節の後半から11節に書かれています。キリストの日には、すなわち、主がこの世の終わりに再臨され、すべての人をおさばきになる、その時です。その終わりのとき、再臨とさばきのときに、純真で非難されるところがないように、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされるように。 私たちが罪を後生大事に抱えているならば、主のさばきを恐れて、直ちに罪を手離さなくてはなりません。私たちはさばきの日に、罪を認められない人になりたくはないでしょうか? 非難されない人になりたくはないでしょうか? 私たちは、イエスさまの十字架の光に照らしていただくならば、私たちの罪が明らかになります。罪を抱えたままでいるのは、イエスさまの十字架の前に充分に出ていないからです。光に照らされたくないからです。そしてそうなるのは、できれば、罪の喜びに浸っていたいからです。 終わりの日に、純真で非難されるところがなく、イエスさまの与えてくださる義の実に満たされることを目指したいならば、日々自分をイエスさまの十字架の前に差し出すことです。そうすると、私たちには悔い改めるべきこと、赦していただかなければならないことが、あまりにもたくさんあることに気づかされます。とにかく、十字架の前に罪の荷を下ろすことです。主は、悔い改める私たちの罪を赦してくださいます。 そのようにして、純真で非難されるところがなく、義の実に満たされた聖徒たちの集うところには、何が起こるでしょうか? 神の栄光と誉れとが現されるのです! 主は、そのように、罪ある者をイエスさまの十字架の血潮により洗いきよめてくださることにより、罪のない聖徒として御前に立たせてくださいます。罪のない人は、どこまでも主のご栄光を現します。そして、誉れ、とありますが、誉れとは文字どおり、誉めたたえられること、です。罪なく主の御座の前に召された者たちは、永遠に主をほめたたえるのです。主が私たちに主のご栄光を輝かせ、私たちがすべての栄光を主にお帰しする、終わりの日には、こんなにも素晴らしい礼拝、主と聖徒との交わりが実現するのです。 愛するみなさん、この終わりの日に向かって日々愛を実践してまいりましょう。パウロが、ピリピ教会に愛が増し加わり、終わりの日に聖徒として主に受け入れられ、主のご栄光が顕されることを祈ったように、私たちも互いの間に愛が増し加わり、ともに終わりの日に備えて日々悔い改めつつきよめをいただいて歩んでいきますように、励まし合ってまいりましょう。 最後に、私は牧会者として今日のメッセージを取り次がせていただきましたが、何よりも私は、7節の使徒パウロのことばを引用すれば、水戸第一聖書バプテスト教会の聖徒のみなさんと「ともに恵みにあずかった」存在です。私は牧会者である以前に、このキリストのからだなる家族の一員、ともに恵みにあずかっている存在です。世の終わり、イエスさまが再び来られる日まで、ともに救いを完成してまいりましょう。終わりの日の素晴らしい礼拝をビジョンに描きつつ、その日を目指して日々励まし合ってまいりましょう。