聖書箇所;ピリピ人への手紙2章25節~30

メッセージ題目:死んではいけない

先週はテモテのことを学びました。本日、25節以下、エパフロディトのことに話は移っていきます。

いちおう、先取りして申し上げますと、エパフロディトは本日の本文によれば「死ぬほどの病にかかりました」。主にあって素晴らしい働きをする人、そういう人が重い病にかかるということは、往々にしてあるものです。ときには、いのちを落とす人がいます。もちろん私たちは、そのような悲しむべき状況にも主のみこころを認めるべきなのですが、しかし一方で、そのような病に陥ってしまった働き人がいるならば、その人のために熱心に、とりなして祈る必要があります。

もし仮に、私たちの群れに、そのような、病に陥った人が現れたとしたら……考えるだけでも悲しいことですが、ここは想像力をたくましくして、そのようなみこころが示されたらと考えつつ、エパフロディトのことを学んでまいりたいと思います。

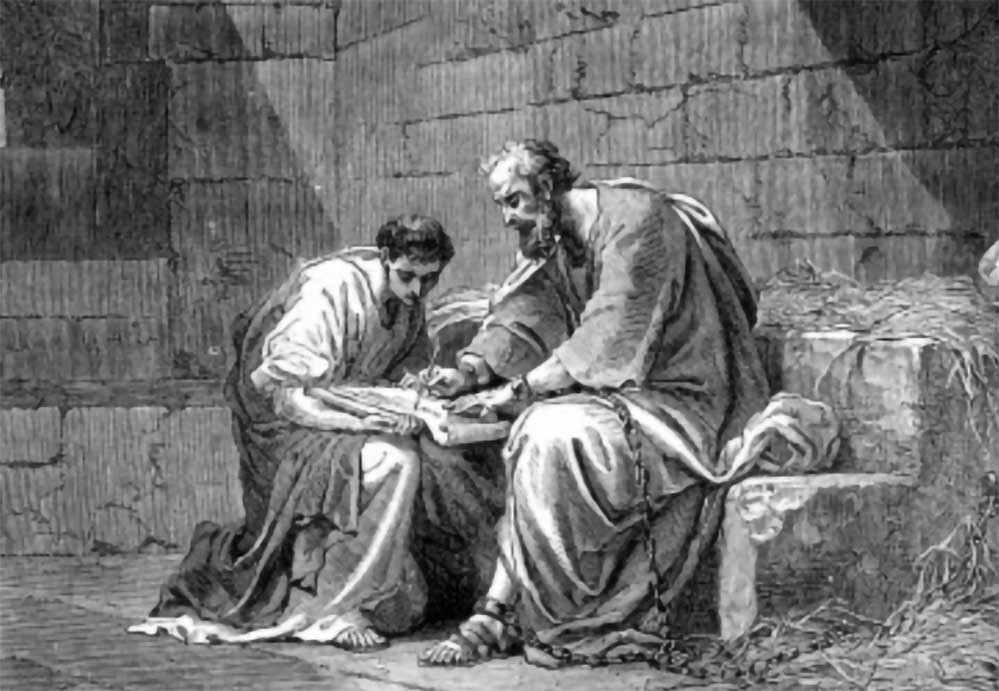

まずは25節をお読みします。……エパフロディトは何としても早くピリピ教会に送らなければならない、という、パウロの強い決意がにじみ出ていますが、この25節では、パウロはエパフロディトのことをいろいろなふうに紹介しています。兄弟、つまり他人ではない、あたかも血を分けた兄弟のような存在、身内のような存在であると言っています。

教会では同じ信仰を持つ信徒のことを、兄弟姉妹と呼びます。これはただ単なることばの綾ではありません。兄弟、というのは、「血を分けた兄弟」という言い方があるように、同じ親に由来する血が流れていて、ゆえにどんなに「兄弟は他人の始まり」ということわざがあろうとも、絶対に他人になどなれない存在です。

信仰による兄弟姉妹はというと、同じ御霊が流れている人です。「血を分けた兄弟」ならぬ、「御霊をともにする兄弟」。ある意味、こちらの方がよほど「兄弟」としての絆が深く、また強いのではないでしょうか。

同労者、とは何でしょうか。読んで字のごとく、同じ働きをする人、というより、同じ働きに使命を共有して献身している人、という意味になるでしょう。ここで、パウロがエパフロディトのことを同労者と呼ぶのは、主のからだなる教会を立て上げるという同じ目標を掲げてともにチームを組んで労する仲間、ということです。

戦友、戦いをともにした友。私は国民皆兵の韓国で長いこと生活しましたが、韓国の男どもが寄り合うと、出てくる話題はきまって、軍隊のことです。私の世代より上の男たちは、3年は家から離れて軍隊の生活をするものと決まっていました。もちろんそれは、いつ北から攻めてくるかわからない中で、南の韓国を守る使命があるからですが、その絆はやはり、強力なものがあるようで、どの部隊にどの時期に属していたかを問わず、軍隊の話題は、韓国の男たちの間では鉄板の話題です。このときばかりは、みな、戦友という気持ちになるのでしょう。

パウロもまた、その使徒としての歩みは戦いの連続でしたし、今はというと、獄中にあってやはり戦いを体験しています。エパフロディトは、パウロがいま体験しているその戦いに、同じ心になって臨んでいる、パウロにとって友と呼ぶべき人、というわけです。

あなたがたの使者……そう、エパフロディトは、ピリピ教会からパウロのもとに送られた人でした。パウロが窮乏していたときにピリピ教会を代表して、パウロのもとに赴いて仕えてくれた、ピリピ教会の心とも呼ぶべき存在です。このエパフロディトのことを、早く、ピリピ教会に送らなければというわけです。

それでは、エパフロディトはピリピ教会とどのような関係を持っているのでしょうか? 26節です。……まず、エパフロディトは、ピリピ教会のすべての兄弟姉妹のことを慕い求めていました。とても会いたい、そして交わりを持ちたいと願っていたのです。しかし、それがかなわなかった問題が彼にはありました。それは、病気にかかったということでした。エパフロディトは病気ゆえに、ピリピ教会を訪問することができなくなったばかりか、自分のいのちさえ生死の境をさまよったほどでした。また一方で、この病気のことがピリピ教会の兄弟姉妹に伝わったことを、気にかけてもいました。

しかし、エパフロディトはどうなったでしょうか? 27節です。……ここで、主はだれのことをあわれんでくださったと書かれているでしょうか? まずはもちろんエパフロディトです。主は、彼のことをあわれんで、いやしてくださいました。

私たちの肉体は不完全なものであるゆえに、病気にもなります。しかし、病んでいる状態は主のみこころにかなうものではありません。主は、私たちが健やかであることを願っていらっしゃいます。私たちが病んだならば、私たちは病のいやしを切に祈り求める必要があります。また、遠慮なくお医者さんにかかる必要があります。

私たちは肉体が病気になるとき、とかく、気落ちして、このまま死んでしまえば楽になるのに、などと思ったりしないでしょうか? しかし、それは神さまのみこころではありません。私たちは生きてこそ、神さまの恵みをこの地上でともに味わえますし、生きてこそ、神さまのご栄光を顕すという、最高の生き方をさせていただけるというものです。

しかし、サタンはそのような神さまの大きな恵み、大きな愛を感じることも、感謝することもできないように、いま置かれている厳しい状況の方がよほど大きいかのように、私たちを間違った考えへと導こうとします。私たちはそんなサタンの誘惑に屈してはなりません。しかし、私たちはとても弱く、その誘惑に屈したほうがよほど楽だ、などとだまされてしまいます。だからこそ、そのような地獄の沙汰から守られ、救い出されるように、お互いのために祈ることが大事になるのです。

エパフロディトはといいますと、死ぬほどの病という試練の中にありました。しかし、エパフロディトにまだこの地上での使命を与えておられた主は、彼のことをいやしてくださいました。そしてこのいやしによって、パウロもまたあわれみをかけられました。兄弟、同労者、戦友と、はばかることなく呼ぶことのできるエパフロディトが死にそうになるなんて、パウロはどれほど悲しかったことでしょうか。苦しかったことでしょうか。

しかし、エパフロディトがいやされたことは、パウロがこの悲しみに沈んでしまうことがないように、パウロのことも主があわれんでくださったということでした。

このことは何を教えていますでしょうか? 私たちの間で兄弟姉妹がいやされることは、私たちもまたあわれみを受けることである、ということです。もし、私たちの間で病を持つ人がいるならば、その兄弟姉妹のために心からお祈りすることが大事です。主がその祈りを聴いてくださり、いやしてくださるならば、私たちもまたとない慰めをいただくことになります。

だから、私たちもともにあわれみをいただくために、弱さや痛みを抱えている兄弟姉妹をおぼえてお祈りすることが何よりも大切です。私たちにはお互いの痛みが見えていますでしょうか? その痛みが、わが痛みとして伝わっていますでしょうか? 苦しくてたまらないでしょうか? そのときこそ、私たちは祈るべき時です。

28節をお読みします。……エパフロディトはいやされました。このエパフロディトに会ってほしい、パウロはピリピ教会の信徒たちに対して、心からそう願っています。パウロもまた、かつてピリピ教会がその教会の心を送るように、パウロにエパフロディトを送ったように、今度はパウロも自分の心のようにエパフロディトをピリピ教会に送るのです。

28節、29節、この両方を合わせ、「喜び」ということばが2回登場します。主の働き人と再会すること、交わりを持つこと、主のいやしを実際に目にして主をほめたたえること、いずれも、「喜び」です。これほど喜ばしいことはありません。これは主にあって喜ぶことであり、この世の求めるような、一時的で長続きしない喜びとは根本的に異なります、私たちの求めるべき喜びが、主にある喜び、いつまでも続く喜びであることは、申し上げるまでもありません。

29節の後半から30節までをお読みします。……エパフロディトを尊敬しなさい、と、パウロはピリピ教会に奨めています。それはなぜか、キリストの仕事に献身して、いのちの危険を冒して死ぬばかりになったからだというのです。ここで、エパフロディトの病気が、実は主に献身した結果引き起こされたものだったことがはっきりします。そしてそれはまた同時に、本来ならばパウロがピリピ教会に対してなすべき働きを、エパフロディトがパウロの肩代わりをした結果もたらされた病気でした。

これで、パウロが心を痛めたほんとうの理由がわかってまいります。教会を牧する働き、宣教の働きは、リーダーひとりの頑張りでなんとかなるものではありません。リーダーがひとりで働けなくなるならばその分、リーダーの意を汲んで働きを肩代わりする働き人が必要となってきます。しかし彼らが主に熱心に献身するあまり、健康を害したとしたらどうでしょうか? そのような働きに遣わしたリーダー、またその働きの対象である共同体は大きな悲しみを背負うことになります。ここでは、エパフロディトの重い病に対し、パウロとピリピ教会が重い責任を担うことになるわけです。

実はパウロは、この手紙を書く以前、宣教の働きを展開していたとき、その働きの中で、ひとりの人が肉体の弱さのゆえにいのちを落としてしまった、そのようなことを経験しています。使徒の働き20章7節から12節です。……この最後、「ひとかたならず慰められた」という表現に注目しましょう。主のみことばに夜を徹して耳を傾ける素晴らしい時間に人が死ぬなんて、トロアスの共同体に訪れたショックと悲しみはどれほどのものだったことでしょうか。パウロも、ユテコを抱き起したときに感じたものは、おそらく重い責任だったにちがいありません。いったいなんということだ、夜を徹して長く語った結果、人が生きるどころか、死ぬなんて!

しかし、ここにも主はあわれみを成してくださり、ユテコを生き返らせてくださるとともに、トロアスの共同体に豊かな慰めを与えてくださいました。夜を徹してみことばに耳を傾けようと努力した末に死んだユテコが生き返ったように、パウロに代わって宣教の働きに献身して重病にかかったエパフロディトは、死の淵から生還しました。このような働き人は、宣教に献身するあまり投獄されたパウロ同様、尊敬をもって教会に迎えるべき人であるというわけです。私たちはお互いが、宣教に献身している兄弟姉妹です。お互いを尊敬しつつ歩んでまいりましょう。

主との強い結びつきの中で、人は主からのかけがえのない使命を与えられ、信仰の友とともにその使命を果たす……エパフロディトもそうでした。これが、私たちのあるべき姿です。主との交わりを求めましょう。主からの使命を求めましょう。そして、その使命をともに果たす友を求めましょう。主は必ず私たちの働きを通して、ご栄光を現してくださいます。

私たちはその使命を見失ってしまうならば、生きているようでも死んでしまうことになります。私たちはけっして死んではいけません。しかし、私たちが主との交わりを保ち、主にある交わりをお互いが保つならば、私たちは主からの使命をわがうちに保つことになり、私たちは生きるのです。生きる喜びに燃えるのです。そのようにして、決して死んではならない私たちが生きるものとされるとき、主は私たちをとおして、ご栄光を顕してくださいます。