「元始、教会は家であったその7~救い、回復、宣教の家」

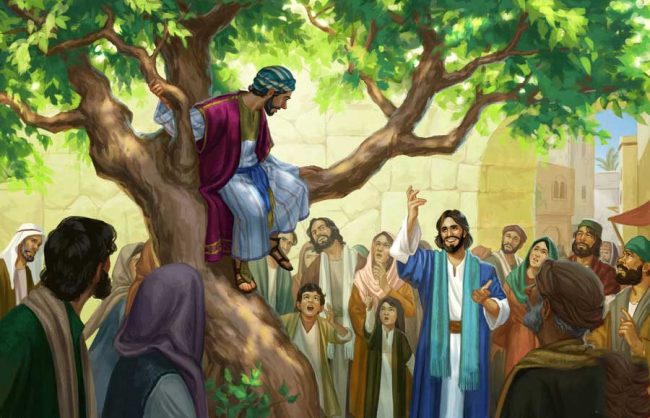

聖書箇所;ルカの福音書19:1~10/メッセージ題目;「元始、教会は家であったその7~救い、回復、宣教の家」 今年のはじめは、この年に新型コロナウイルスが拡散しようとは想像もしていませんでした。3月に爆発的に流行しはじめたとき、都会を中心に多くの教会が、集まりを取りやめ、日曜日の礼拝さえも集まらないという、苦渋の決断をしました。 私もそのような決断をしなければならないのではないか……しかし、やはり集まるべきだ、そのようにおっしゃってくださる信徒のみなさまに背中を押され、いえ、何よりも、主ご自身が最初から最後までお守りくださり、感謝なことに、今年はついに最後まで、この礼拝堂での礼拝を一度も欠かすことなくおささげすることができました。ほんとうにハレルヤです。 もちろん、コロナの流行は依然として予断を許しません。私たちは充分に気をつけていく必要がありましょう。それでも私たちが優先すべきは信仰です。つねに信仰の決断、信仰の選択をしていく私たちとなることができますように、主の御名によってお祈りいたします。 今年最後の礼拝の聖書箇所は、「元始、教会は家であった」というテーマのもとに、ルカの福音書19章1節から10節を選ばせていただきました。よく知られている取税人ザアカイのお話です。 今日のみことばを見てみますと、イエスさま見たさに木に登ったザアカイのことを、イエスさまは見つけ、「わたしは今日、あなたの家に泊まることにしています」とおっしゃいました。 ここでイエスさまが「あなたの家」とおっしゃったことに注目しましょう。イエスさまは、みこころに留められた者の家に泊まってくださるお方です。 しかし、このおことばを聞いた人々は、「あの人は罪人のところに行って客となった」と文句を言いました。そう、彼らは文句を言いました。イエスさまがあんな奴の家に行って、しかも泊まるだなんて、不満だったのです。 それでも、この人々の不満のことばは、イエスさまがどういうお方かを言い当てている分、あながち的外れなことばでもありません。いえ、まさしくイエスさまはそのようなお方です。罪人の家に入って客となるお方、それがイエスさまです。 このような不満を口にした者たちがどういう人だったか、聖書は特に語っていません。しかし、確かなことがあります。自分はあんな取税人のような人間に比べればましだ、ちゃんとしている、あんな奴はとんだ罪人だ、大嫌いだと思っている、ということです。 それはどういうことかというと、彼らには罪人の自覚がない、ということです。人と比較して罪がないのだから、自分はきよい、とでも思うわけです。 しかし、そのような者は、イエスさまのことなどいらないと自分で言っているのと同じです。もし、自分は取税人のような罪人だという罪の自覚があったならば、イエスさまにすがります。イエスさまはそのような人を喜んで受け入れてくださいます。 ザアカイはイエスさまのことばを聞いたら、すぐにイエスさまを迎えました。私たちはどうでしょうか? イエスさまをお迎えする準備はできていますでしょうか? 自分の罪深さ、醜さ、きたなさを自覚し、認めることができている人は、イエスさまがお客になって来てくださる方です。あとは、迎え入れる準備をするだけです。 さて、イエスさまが来てくださった場所が、単純にザアカイのもと、だったのではなく、「ザアカイの『家』」だったことに注目しましょう。私たちはついこのお話を、ザアカイという「個人」にスポットを当てて読んでしまってはいないでしょうか。しかし、イエスさまがとどまられたのは、「家」なのです。イエスさまは、「家」において、「今日、救いがこの『家』に来ました」とおっしゃったのでした。 ザアカイの家とはどんな家だったのでしょうか? 2つの可能性が考えられます。ひとつは、ザアカイが独身として暮らしていた家、もうひとつは、ザアカイが家族で暮らしていた家です。 もし、ザアカイが独身だったならば、ザアカイを独り身にさせたのは、彼のその忌み嫌われた職業のゆえであるのは、間違いのないところです。そんな彼のひとりで住む家が、救われ、まことの回復をいただいたゆえ、もうだれかお嫁さんを迎えても大丈夫な家になる、幸せが訪れた、ということになるでしょう。 一方でもし、ザアカイにはすでに家族がいたとすれば、家族はザアカイの立場ゆえに、とても肩身が狭い思いをしていたか、ザアカイのように厚かましくふるまって、ザアカイと一緒に嫌われ者になっていたかしたことでしょう。いずれにせよ、家族はザアカイの職業の悪影響を受けていたわけです。 しかしこのようにイエスさまがザアカイを救ってくださったならば、ザアカイの家族はともに救われ、「取税人の家族」という汚名がそそがれたことになります。 どちらにしても、家族に至るまで救いにあずかったことになるわけです。ゆえに、救いはザアカイひとりに及ぶのではなく、ザアカイの「家」に及ぶ、ということになるわけです。 さて、このザアカイの家の救いは、救いいう形で実現しただけでしょうか? それだけではありません。「回復」、ひいては「宣教」という形ででも実現した、ということも無視できません。 ザアカイはイエスさまを家に迎えたとたん、まったく変わりました。8節のとおり、財産の半分を貧しい人に施し、人から脅し取ったものを4倍にもして返す、と宣言しました。これは、イエスさまを迎えた嬉しさに、できもしないことを口にしたのではありません。それならば、聖書に記録されているわけがありません。彼はほんとうに実行したのです。 ルカの福音書が、このようにザアカイという実名まで挙げて、イエスさまに出会っての回心を告げているということは、その当時のユダヤで、ザアカイという取税人がこんなにも素晴らしく変えられた、という話題で持ちきりだったのではないか、そんなことも想像させます。それは、ザアカイが素晴らしい人であったということではなく、ザアカイを素晴らしくしてくださったイエスさまが素晴らしい、と、イエスさまがほめたたえられ、イエスさまが宣べ伝えられる家となった、ということです。 これは、ザアカイの家が回復したのみならず、宣教に用いられたということを意味します。 これはザアカイ個人の働きではなく、家の働きです。といいますのも、財産というものはザアカイひとりの持ち物ではないからです。 ザアカイが独身だったら、将来のお嫁さんのために取っておく必要があるでしょうし、家族がいたならば、その家族の財産を手離すことになるからです。脅し取った財産を返すのみならず、そのさらに3倍分の財物をつけたり、所有する財産の半分を手離したりするということは、相当な財産を犠牲にすることです。 しかしザアカイがこのようにすることは、ザアカイはいい人だとほめてもらうためではありません。ザアカイをこのように救い、回復してくださった、イエスさまを宣べ伝えるためです。宝よりも大切なイエスさまを宣べ伝えるためならば、いくらでも家の財産をささげる……これが、イエスさまを迎えた家において行われたことでした。 イエスさまを迎えた家……これは、教会へと発展していきました。肉の家族から、同じイエスさまを主と告白するどうしが召されて集められた、霊の家族へと発展します。この家族は、ただ単に自分たちさえ救われて、集まっていればいいという段階にとどまっているだけでは、健康な共同体ではありません。経済的な犠牲を伴ってでも伝道、宣教に出ていく、イエスさまを証しする共同体として成長していくことが求められています。 この働きは個人で行うのではありません。ザアカイは「個人」の財産ではなく、「家」の財産で施しをし、自分を救ってくださったイエスさまを証ししました。同じように私たちは、イエスさまを宣べ伝える働きを、「個人」でするのではなく、「教会」という神の家、神の家族で取り組んでこそしかるべきです。 教会全体が宣教のために祈り、宣教のために財産を分かち、教会のひと枝ひと枝であるお一人お一人が実際に、人々の前にキリストを現すのです。 私は学生時代、キャンパスクルセードの学生メンバーとして「四つの法則」による伝道の訓練を受けたり、昨年は「爆発伝道」の訓練を受けたりしました。しかし、伝道というものは、上手な伝道の方法を身につけさえすればそれで充分なのではありません。 ザアカイは十二弟子のような訓練を受けていたわけではありませんが、イエスさまに出会ったら、あっという間に犠牲を払って宣教する家へと変えられました。要は、どんな訓練を受けたか以上に大切なのは、イエスさまによって罪から救っていただいた感動にあふれているかどうかです。この感動が教会全体で分かち合われることによって、伝道、宣教のわざは前進します。 そういうことからも、イエスさまがザアカイの家で語られたこの10節のみことばに、私たちは注目する必要があります。救いがこの家に来た、私たち教会は、イエスさまによって、この宣言をしていただいている存在です。 イエスさまはそれに続いて、なんとおっしゃっていますでしょうか? 「この人もアブラハムの子なのです」。アブラハムの子というのは、一義的には、アブラハムの子孫として生まれたユダヤ人として、正当な神の子、神の民としての立場を回復した、という意味になります。これでザアカイは、もはやユダヤの裏切り者という扱いを受けることはなくなったわけです。 しかし、それだけならば、ユダヤ人ではない私たちとザアカイに臨まれたイエスさまの救いの御業は、関係ないことになってしまいます。アブラハムの子とはだれでしょうか? それを知るためには当然、アブラハムとはだれかがわかっている必要があります。アブラハムは、肉なるイスラエル人の先祖以上の人です。今年集中してアブラハムのことを学びましたが、アブラハムは、信仰の父です。神さまを信じることそのもので神さまに義と認めていただくという、その道を神さまによって開いていただいた人です。 一見するとザアカイは、そのあまりに大胆な施しの行いが目立つあまり、私たちはこの箇所を斜め読みすると、ザアカイのように多額の施しをすることが救いの条件のように誤解してしまうかもしれません。しかしそれはまったくちがいます。ザアカイは、イエスさまに救われたことが、結果としてそのような行いに実を結んだのであって、行いで神の国に入る権利を買ったのではありません。 ザアカイは、イエスさまを信じて救われたということで、アブラハムにならう人になった、つまり、信仰によって救われ、神の国に入ったということです。ザアカイのこの姿は、私たちにとってのモデルです。 しかし、ここでも注目すべきは、救いはザアカイひとりに及んだのではなく、ザアカイの「家」に及んだ、ということです。アブラハムの子、つまり信仰によって義と認められ、天の御国に入れていただいた家長の治めるこの家庭が、やはり信仰をもって救いに入れられる、というわけです。 元始、教会は家であったという主題で毎週お話ししてまいりましたが、私たちはこの礼拝が終わりましたら、それぞれの家に帰ります。そのご家庭での立場はさまざまでしょう。家長の立場におられる方もいれば、奥様、お子さん……さまざまです。 しかし、忘れないでいただきたいのは、私たちは救われている、つまり、アブラハムの子という立場をいただいている以上、そのそれぞれが属している家に対し、救いへと導く権威が与えられている、ということです。 現実を見てみますと、ご家庭での立場は弱いから救いに導くなんてとてもとても……と思われるかもしれません。しかし、ザアカイのことを考えてみてください。ザアカイがもし家庭を持っているならば、ザアカイはその立場のゆえに、家族からも忌み嫌われ、家族の中で発言する権限もなかった、などという可能性も考えられはしないでしょうか? しかし、その家庭はア