「アテネ宣教から考える放送伝道」

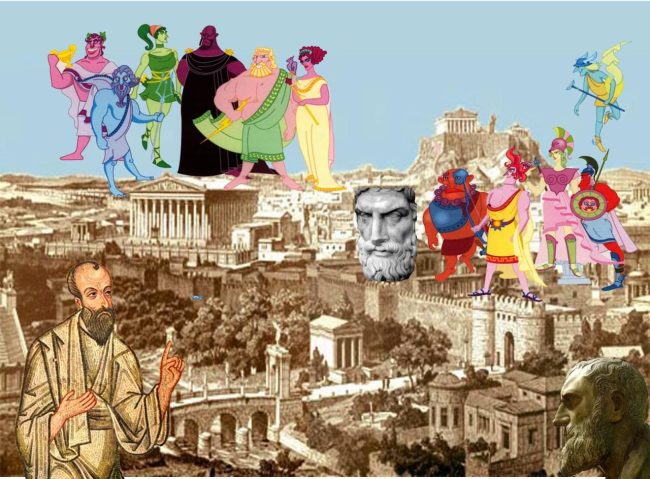

聖書箇所;使徒の働き17:16~34/メッセージ題目;「アテネ宣教から考える放送伝道」 今日は「世の光のつどい水戸大会」が開催される。このつどいは本来、茨城放送、ラッキーFMで日曜日朝7時10分から25分まで放送される「世の光いきいきタイム」のリスナーのためのつどいであり、その主な対象は、まだ教会につながっていない人たちであった。つまり、このつどいは伝道集会であり、毎週日曜日のラジオによる放送伝道を、目で見て、体験できる形にしたものである。 放送伝道というものは、一般の放送局の電波に乗せて番組を流す分、制約も多い。聖書はある意味、しっかり説明しないと誤解を招くような表現がしばしば登場する書物であり、そのような、簡単には解き明かせない箇所、しかし、意味が分かると神さまの深い愛に感動するような箇所も、おいそれと公共の電波に乗せて流すことは難しい。また一方で、どことかだれとは言わないが、ほかの宗教団体の放送も流れ、きわめて個人的な趣向が凝らされたような番組も流れる中、そのいろいろな番組をかいくぐるようにして伝道目的の番組枠を毎週確保する。言ってみれば「ビジター」であり「アウェー」である。 そこで今日は、そのような困難な中で戦いを繰り広げる放送伝道というものを考える日として、パウロの時代の大伝道集会のことをひとつ取り上げてみたい。これはまさに「アウェー」の戦いであり、ここから私たちは学ぶことが多いはずである。なにせこの日本は神々の精神風土、われわれクリスチャンは、クリスチャンとして生きるだけで「アウェー」感満載で生きるしかないではないか。だが、「アウェー」でも勝利するときはするのである。あきらめてはいけない。 第一のポイント。パウロは信仰のゆえに、神々の存在に憤った。 アテネはギリシャ神話に由来する偶像の神々で満ちた町であり、それと同時に、快楽主義のエピクロス派、禁欲主義のストア派といった、精神世界を支配する哲学も盛んな土地柄だった。しかし、そのような風土は、宗教的にも、哲学的にも、神のみことばの教えからは遠く離れているものだった。 このような精神風土に対して、パウロは「憤った」のである。それゆえにパウロは、その怒りが一つの原動力となり、そのような偶像の神々や極端な哲学に捕らわれている人々を説得して回ろうと、一生懸命になった。 宣教というものを動かす力は、「パッション」、内的衝動であるべきである。パウロはかなりすごいことを言っている。 「私が福音を宣べ伝えても、私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないのです。福音を宣べ伝えないなら、私はわざわいです。」(Ⅰコリント9:16)この心情は預言者エレミヤにも共通する。エレミヤ書20章7節から9節を見よ。みことばを語ることはやめたくてもやめられない。それは、神さまとの交わりがそれだけ深いからである。 この内的衝動がなければ、放送伝道のような働きは到底務まらない。あの、日曜日朝の15分の放送枠を奪取することは、大変な戦いである。この戦いは大変だが、やめることができないのは、なによりも、戦いに向かわせられる神さまからの内的衝動に満ちているからである。この世の放送に割って入る戦い、この世がほめたたえる偶像に打ち勝つ戦い。 偶像とは、宗教的な崇拝の対象とは限らない。むさぼりに類するものは、すべて偶像であり、人が何かをむさぼるならば、その人は偶像礼拝をしているのである(コロサイ3:5)。この世の人たちがこの世の快楽に耳を傾けて、むさぼりという名の偶像礼拝におぼれることに耐えられない、彼らにイエスさまの福音を聴かせたくてたまらない、それゆえの戦いを展開する。 私たちが福音を宣べ伝えるのは、まさに、イエスさまを伝えたくてたまらない内的衝動に由来するゆえであるべきである。私たちは燃えているだろうか? 地獄に落ちるべきだった私のことを救ってくださるために、いのちを投げ出してくださったイエスさまのことを思うとき、そのイエスさまと生ける交わりを毎日持ちつづけるとき、私たちは心が燃えずにいられるだろうか? 燃えない心、罪深い自分にばかり焦点を当ててしまう心は、キリストとともに十字架につけられた。もはや私が生きているのではない。キリストが私のうちに生きておられるのである。キリストの目をもってこの世を見るならば、私たちは憤りを禁じ得ないではないか。 ラジオは、この世の文化を発信するマスコミの重要なツールである。私たちがもし、この世の文化に憤りを覚えているならば、そのような文化に割って入り、福音を宣べ伝える放送伝道を、物心両面で支えようではないか。 第二のポイント。パウロは宣教のために、アテネの精神風土に合わせた福音提示をした。 パウロは、たしかにアテネの精神風土に憤りを覚えたが、22節を見よう、これはアテネの人が敬虔な人たちだと、その宗教的姿勢をほめていることばとも言える。 その点でパウロは下手(したて)に出ていて、上から目線の宣教をしていなかった。宣教で成功する秘訣は、啓蒙してあげようなどという上から目線で接することではない。相手は自分よりまさっているという前提で接する、へりくだった姿勢である。 23節を見てみよう。パウロは、アテネの霊的風土を象徴する偶像に注目し、それを例に挙げて宣教を展開する戦術を用いた。パウロはそれだけ、アテネの町を観察して回り、アテネの人々と語らいながら、彼らがどのような信仰的傾向を持っているかということを把握していたわけである。 また、28節を見よう。これはギリシャの詩人のことばであり、アテネの人々の人口に膾炙したことばであるが、パウロは、彼らの語ることばの中に聖書的な真理を見つけ、それを取っかかりに宣教を展開しようとした。ここから、宣教する相手の文化をよく理解することが大事なことがわかる。 「世の光」の番組のメッセージを聴いてみると、ラジオ牧師の先生方が受け入れられている理由がわかると思う。先生方は、この日本の一般の人たちが何に関心を持ち、そういう人たちはどんなことを聞いたら喜んでくれるか、よく研究しておられるのである。単に聖書の解き明かしだけで完結させしまっては、教会の内部の人は喜ぶかもしれないが、一般の人が喜んで視聴するのは難しかろう。 ただし、宣教の相手に対する取っかかりだけでメッセージが成り立つわけではない。パウロはしっかりと、彼らに創造主なる神を伝え、悔い改めを説いている。それまで後生大事に取っておいていた自分の宗教的な価値観から、まことの神さま、イエスさまの父なる神さま中心の信仰へと振り向けるために、そのメッセージを聴く人たちには悔い改めが必要だった。それはある意味、聴く者には耳の痛いことであり、語るほうも拒絶させる覚悟で語る必要のあることであるが、悔い改めを促さない伝道、宣教は、本物ではない。 私たちはラジオ牧師の先生方が、そのように日本人に合ったことを語りながらも、悔い改めに導くメッセージを的確に語れるように祈りたい。 第三のポイント。パウロは無関心の中で、確実な救霊の実が結ばれるのを見た。 まず、19節から21節にあるとおり、彼らは暇人だった。趣味人ともいえよう。知的好奇心を満たせればそれでいい、というタイプの人々で、日本にはそういうタイプの人が多いのではないだろうか。 そういう人を相手にしようとも、パウロは全身全霊で語った。しかし、反応ははかばかしくなかった。まず、18節からして、彼らはパウロの宣教に上から目線で接していた。そういう人たちにもパウロはへりくだって語っていたわけだが、そのようなおごった姿勢の人々は、パウロのことばに知的好奇心を刺激されることはあったかもしれないが、結果として、あざ笑うことをするか、また今度聴こう、今回はもういいや、と反応するかしかしなかった。 日本宣教というものも、このように、あざ笑われることと隣り合わせの厳しいものである。私たちは笑われても、無関心の反応を示されても、福音を隣人に語りつづけるのである。 しかし、34節を見ていただきたい。このみことばは、全体に失敗のトーンが強いような使徒の働き17章後半において、燦然と輝く箇所ではないだろうか。ディオヌシオ、ダマリス、そしてそのほかの複数の人々が、パウロの宣教のことばを聴いて救われたのである。大勢救われることも確かに素晴らしい御業である。しかし、ひとりでも救われるならば、それも素晴らしい御業ではないだろうか。人は本来、ひとり残らず滅ぼされても仕方のない罪人であった。そのような人間が、神さまのあわれみによって救われたのである。神さまの御名がほめたたえられることである。 ラッキーFMは、茨城を中心に多くの人に聴かれている。農作業をしながらラジオを鳴らす人もいる。長距離運転や朝の作業など、お仕事をしながら聴く方もおられるだろう。そんな方々は、この番組を聴いて何を思うだろうか?「また宗教かよ!」と馬鹿にするだろうか? 「今日はもういいや」と思うだろうか? しかし、放送伝道の素晴らしいことは、相手の反応を一切気にせずに、福音のメッセージを語りつづけることができることである。 33節のみことばは、新改訳2017と、従来の新改訳聖書の訳を比較すると、ややニュアンスが異なっている。従来の訳だったら、「今日はもういいから、聴かなくていいから!」という雰囲気があるが、新改訳2017のほうは、いずれまたしっかり聴いて、今度こそ福音を受け入れたい、という雰囲気がある。おそらく、どちらも正解だろう。 放送伝道はどうだろうか。毎週、同じ時間になったら番組が流れる。それはリスナーの「また福音に耳を傾けよう」という願いに応えている、ということである。 私たちはそのように、番組を聴く人が一人でも救われるように祈ろう。その前に、茨城の人がひとりでも日曜朝7時10分から、ラッキーFMに耳を傾けるように、私たちの周りの人々にこの番組の存在を伝えて回ろう。これは私たちのだいじな伝道のツールである。 <ともに祈りましょう> ・堕落したこの世の文化に割って入っている福音番組の放送が保たれるように。私たちも物心両面で支えられるように。 ・ラジオ牧師がリスナーに寄り添う豊富な例話を語りつつ、悔い改めをしっかり説けるように。 ・番組を聴く人が一人でも救われるように。その一人が救われるために、放送伝道の働きが継続するように。